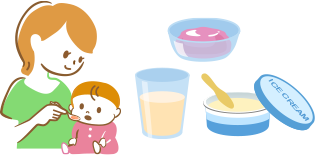

こな薬の飲ませ方のヒント

離乳食がはじまるまで

-

スポイトや哺乳瓶用の乳首を使ってみましょう

- ①少量の水に混ぜる

母乳やミルクに混ぜると味が変わり、母乳やミルクを飲まなくなる場合があるので避けましょう。

混ぜてから時間が経つと苦くなる場合があるので、混ぜるのは服用直前にしましょう。

- ②スポイトや哺乳瓶用の乳首を使って飲ませる

ペースト状にして飲ませてみましょう

- ①小さな容器またはスプーンにこな薬を入れる

- ②1滴ずつ水を加えて練り、ペースト状にする

ペースト状にするのに適した水の量はおくすりによって異なります。水が多いとうまくまとまらないので、1滴ずつ加えるのがポイントです。

- ③ペースト状にしたおくすりをスプーンで与える

指先につけてほほの内側や上あごにぬる方法もあります。

- ④哺乳瓶などで水を飲ませて、おくすりを飲みこませる

- ①少量の水に混ぜる

離乳食がはじまったら

-

スプーンを使って飲ませてみましょう

- ①少量の水に混ぜる

飲みきれる量に混ぜるようにしましょう。

- ②スプーンを使って飲ませる

- ①少量の水に混ぜる

ストロー飲み、コップ飲みができるようになったら

-

普段の飲み物と同じように

- ①コップにこな薬を入れ、少量の水で混ぜる

- ②ストロー、またはコップから直接飲ませる

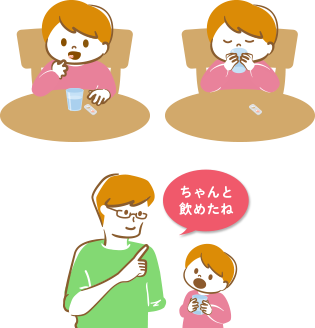

自分でおくすりを飲めるようになろう

-

成長とともに、自分でおくすりを飲むことができるようになってきます。

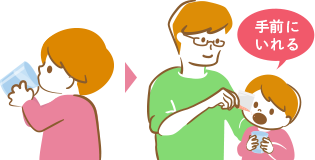

自分からやってみたいと思えるように「もう自分で飲めるかな?やってみる?」などと、話しかけてみましょう。- ①(子ども自身で)水を少し口の中にいれる

- ②おくすりを口に入れる

口の奥ではなく、手前のほうに入れるのがポイントです。

- ③ゆっくり飲みこむ

水で飲むことが難しい場合

-

基本的には水で飲ませますが、嫌がる場合は服薬補助ゼリーや、ジュース、食べものに混ぜる方法もあります。

水以外のものに混ぜる場合は、医師・薬剤師に相談してください。

飲みきれる量に混ぜるようにしましょう。

ジュースは酸味のないものを選びましょう。

錠剤に挑戦

-

成長するにつれ、錠剤が処方されるようになります。

あせらずに少しずつチャレンジしていくことが大切です。- ①座って、落ち着いた状態で、錠剤を口に入れる

錠剤を飲み始めの頃は、シートから錠剤を出して渡してあげましょう。

- ②水と一緒にゆっくり飲みこむ

飲んだあとは口の中に錠剤が残っていないか確認してあげましょう。

どうしても錠剤を飲むのが難しい場合は、独自の判断で錠剤を割ったり噛んだりせず、医師・薬剤師に相談してください。

お子さんが慣れてきたら、自分でシートから出して飲む練習もしてみましょう。

このとき、誤ってシートごと飲まないよう、隣で確認してください。 - ①座って、落ち着いた状態で、錠剤を口に入れる

シロップの飲ませ方のヒント

-

シロップも、成長に合わせて飲ませ方を工夫してみてください。

「シロップは甘いはずなのに飲まない・・・」

味の濃いものに慣れていない赤ちゃんは、シロップの味をいやがっているのかもしれません。

シロップをいやがる場合には、服用直前に少し水でうすめてみるのもいいでしょう。

うすめる場合は医師・薬剤師に相談しましょう。

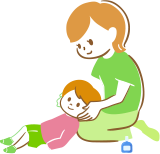

目薬をさすときのヒント

-

ひざの上でさす場合

- ①お子さんをあおむけに寝かせて、頭を保護者のひざで固定する

- ②目薬をさす

さす時に目を閉じてしまうお子さんは、目頭をきれいに拭いてから、目頭付近にさしましょう。まばたきをすると、自然と目薬が目の中に入っていきます。

-

向かい合ってさす場合

- お子さんが大きくなってきたら、向かい合って目薬をさすこともできます。

- ①下まぶたを下げ、下まぶたの上にさす

- ②目を閉じる(目薬が目の中に入っていきます)

さしたあとは、しばらく目頭を押さえてあげるとよいです。

泣いている間は涙で目薬が流れてしまうので避けましょう 。

容器がまぶたやまつげに触れないよう注意しましょう。

- 一番大切なのは笑顔です。うまくいかないと怖い顔になってしまいがちですが、

楽しい雰囲気でやってみてください。

ぬり薬のヒント

-

ぬり薬を広い範囲にぬる場合は、適量を何か所かに分けて、伸ばすようにするとぬりやすいです。

ぬったところを舐めてしまう場合は、ガーゼなどで覆ってみてください。

お風呂上がりにぬるときは、水気をしっかりふいてからぬりましょう。

おくすりをぬるのをお子さんが嫌がるときは、薬がしみる、痛いなどの理由があるかもしれません。

様子を見て、医師・薬剤師に相談しましょう。

坐薬のヒント

-

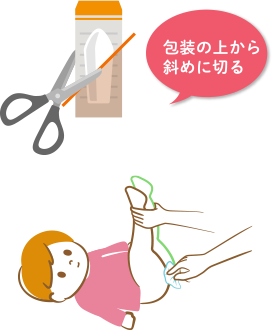

- ①清潔な指で包装から取り出す

冷やして保管しているものは、入れやすくするために手で少し温めましょう。

切って使うように指示がある時は、包装の上から清潔なカッターやハサミ、包丁等で斜めに切ってください。

- ②坐薬のとがった方(太い方)を肛門にあててしっかり押し込む

- ③坐薬が出てこないよう、10秒ほど押さえる

坐薬が入りにくい場合は、もう少し手で温めるか、先端を少量の水やベビーオイル等で濡らすと入りやすくなります。

便と一緒に出てきてしまうことがあるので、できるだけ排便後に使用しましょう。

- ①清潔な指で包装から取り出す